CRÍTICA| Mi Idaho Privado: Fragmentos de un hogar imposible

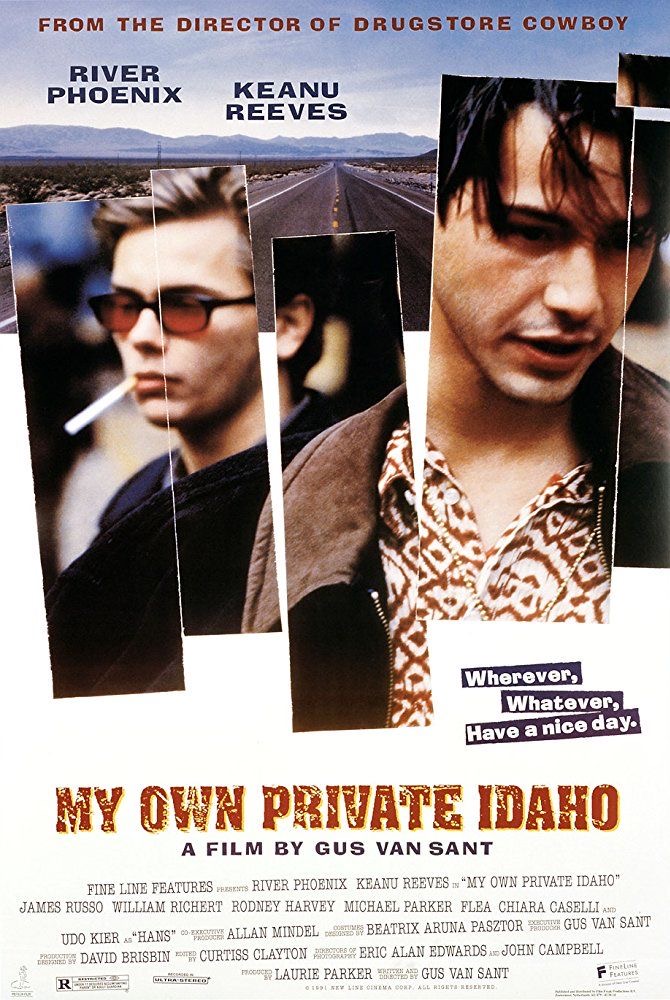

En 1991, el director Gus Van Sant estrenó una película que redefiniría las posibilidades narrativas del cine queer y del drama independiente estadounidense. Mi Idaho Privado (My Own Private Idaho), protagonizada por River Phoenix y Keanu Reeves, escapa de toda convención de género —en lo cinematográfico y en lo temático— para trazar una historia de marginalidad, deseo y abandono, contada desde la deriva emocional y física de su protagonista. El film, que mezcla influencias del Shakespeare más social con el neorrealismo urbano de fines de los 80, sigue siendo hoy una obra clave del cine contemporáneo norteamericano, tanto por su sensibilidad como por su apuesta estética radical.

Narrar desde la pérdida

La historia sigue a Mike Waters (Phoenix), un joven sexoservidor narcoléptico que recorre las rutas de Idaho, Portland y Roma en busca de su madre desaparecida. A su lado viaja Scott Favor (Reeves), hijo de un político acomodado que transita la calle como acto de rebeldía, sabiendo que heredará una fortuna. En esa disonancia —uno busca un hogar, el otro huye del suyo— se construye el corazón emocional de la película. Pero lejos de presentarse como una historia lineal de redención o amistad, Van Sant opta por una estructura fragmentada, cargada de silencios, desplazamientos geográficos y zonas grises.

La película retrata la experiencia queer desde la marginalidad social, sin exotizarla ni romantizarla. Es un film profundamente político, pero nunca panfletario. La relación entre Mike y Scott nunca se nombra con etiquetas; simplemente ocurre en los intersticios del afecto, el deseo y el poder. Mi Idaho Privado propone, en ese sentido, una narrativa íntima sobre lo que implica querer a alguien que nunca va a quedarse.

Análisis visual: poética de la deriva

Desde sus primeros planos —una carretera desierta filmada desde un punto de fuga que se repite como obsesión— Van Sant establece una lógica visual basada en el movimiento y el vacío. La cámara no sigue un recorrido tradicional: se detiene, se dispersa, se repliega sobre la subjetividad de Mike. La fotografía, a cargo de John J. Campbell y Eric Alan Edwards, encuentra belleza en lo precario, como si cada imagen fuese un recuerdo que se reconstruye con dificultad.

El uso de colores apagados, tomas fijas con encuadres frontales y la presencia constante del cielo abierto refuerzan la idea de desamparo. Pero también hay momentos de lirismo explícito: revistas pornográficas que cobran vida, sueños con cielos pictóricos, o composiciones casi teatrales en los espacios cerrados. La estética no está al servicio del embellecimiento, sino de la introspección. Es un lenguaje visual que transforma el extravío emocional en una forma de narrar.

Análisis fílmico y de guion: una forma que sigue al cuerpo

El guion, escrito por el propio Van Sant, combina citas libres de Shakespeare —particularmente de Henry IV— con diálogos callejeros, casi improvisados, que dotan de textura al universo narrativo. La historia no avanza con un objetivo claro: en su lugar, se descompone en escenas que operan como postales afectivas. Es una elección deliberada: Mi Idaho Privado no intenta resolver un conflicto, sino habitarlo.

River Phoenix ofrece una de las actuaciones más vulnerables y honestas del cine de los 90. La famosa escena junto a la fogata, en la que su personaje le confiesa a Scott que lo ama, fue improvisada por el actor, y sigue siendo uno de los momentos más conmovedores del cine queer. Keanu Reeves, por su parte, construye con contención a un joven atrapado entre la performatividad de la calle y los privilegios de clase. Ambos personajes encarnan un desencuentro permanente que refleja una América partida entre lo público y lo íntimo, entre lo normado y lo invisible.

Entre el cine queer y la road movie existencial

Mi Idaho Privado no solo es una road movie: es también una coming-of-age disfrazada de tragedia afectiva. La búsqueda de la madre funciona como símbolo de un hogar perdido, pero también como excusa para explorar lo que significa crecer en un sistema que expulsa, silencia o margina a quienes no encajan. En ese tránsito, Van Sant se posiciona como un narrador que observa sin juzgar, que no fuerza una conclusión, sino que deja abierta la herida.

Treinta años después de su estreno, la película sigue siendo una pieza clave en la conversación sobre representación, cine independiente y formas alternativas de contar. No hay redención fácil, ni transformación milagrosa. Solo queda el viaje: imperfecto, confuso, interrumpido. Pero profundamente humano.