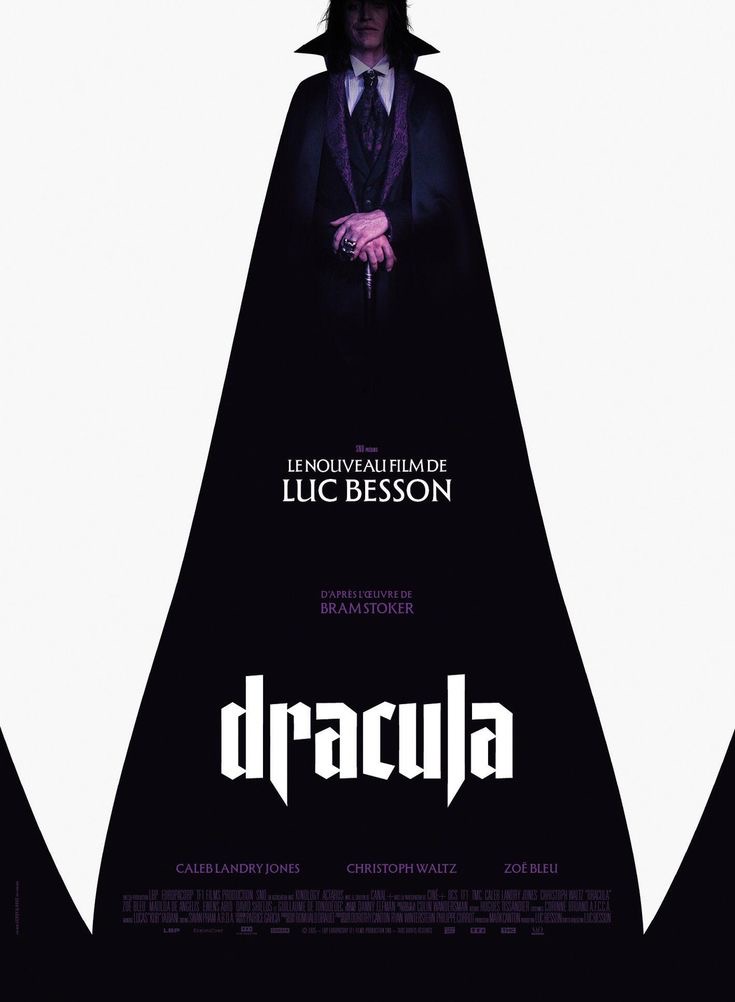

Crítica|«Drácula» de Luc Besson: una ópera gótica en clave cinematográfica

Por Nathalia Olivares

Hablar de Drácula en el cine es siempre hablar de exceso, de adaptaciones que buscan domesticar un mito que nunca pierde su capacidad de inquietar. Luc Besson, con su tendencia a lo espectacular, decide no competir con la tradición más canónica, sino inventar un escenario propio. Su versión del conde no intenta ser realista ni mucho menos fiel a los códigos habituales del terror, sino que apuesta por lo teatral y lo ritual. Desde el inicio, queda claro que no se trata de una simple actualización, sino de un ejercicio de estilo.

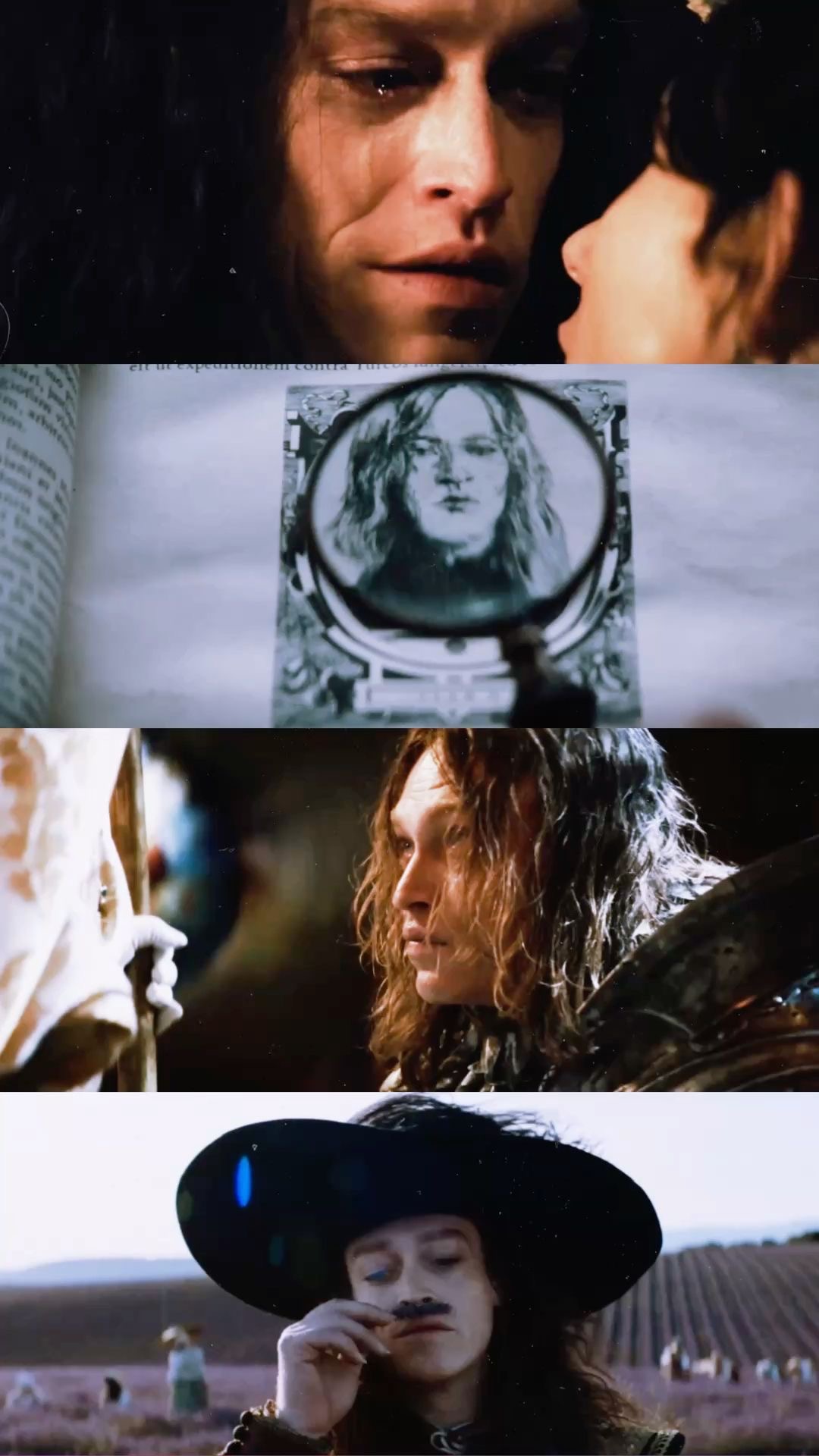

La película respira un aire de tragedia clásica. Caleb Landry Jones compone un Drácula que no asusta por sus colmillos, sino por su vulnerabilidad, por el peso de su condena. En paralelo, Zoë Bleu Sidel funciona como contrapunto, recordando que detrás del mito hay una historia de deseo y pérdida. Más que un relato, la cinta propone un estado emocional, un viaje sensorial que coloca al espectador frente a un vampiro que ya no es monstruo, sino símbolo.

Análisis visual: entre el expresionismo y la pintura barroca

La fotografía de la película se impone como el verdadero corazón de la propuesta. Besson se apoya en una paleta cromática que articula significados: rojos como metáfora del deseo carnal, negros que absorben la esperanza y azules que congelan la vida. La luz y la sombra no acompañan la historia, la narran. Esa herencia expresionista se funde con un tratamiento casi pictórico, donde cada encuadre parece diseñado para detenerse y contemplarse.

Lo notable es que este diseño visual no es simple ornamento. Los espacios —castillos, pasillos, habitaciones— funcionan como prolongación de los estados internos de los personajes. El espectador no observa decorados, sino atmósferas que respiran. De esta manera, lo estético no está en disputa con lo narrativo: lo constituye.

Análisis fílmico: la teatralidad como lenguaje

Más que avanzar por la vía de la acción o el suspenso, Besson decide coreografiar a sus personajes como si estuvieran sobre un escenario. Las pausas, los gestos y los silencios construyen el drama con un peso que el guion verbal no alcanza a cubrir. Esa teatralidad, que para algunos puede resultar distante, es precisamente lo que dota a la obra de singularidad. Se trata de cine que se permite ser antinatural, que entiende el mito vampírico como un ritual antes que como una trama.

En consecuencia, Drácula se ubica en un terreno intermedio: ni cine clásico de terror, ni simple espectáculo visual, sino un híbrido que juega a ser ópera fílmica. Su mayor virtud está en ese riesgo, en ofrecer un Drácula que no busca complacer sino incomodar, que convierte lo gótico en una experiencia sensorial intensa. Y aunque pueda dividir a su audiencia, lo cierto es que reafirma la capacidad del mito de reinventarse sin perder su magnetismo.